実験用CV/CC直流安定化電源 [エレクトロニクス]

実験用の直流 CV(定電圧)・CC(定電流) 安定化電源です。出力電圧は 0~15V、出力電流は 0~1.5A の間で設定できます。自作回路の火入れには電流制限のついた電源があるとたいへん重宝しますので、製作しました。

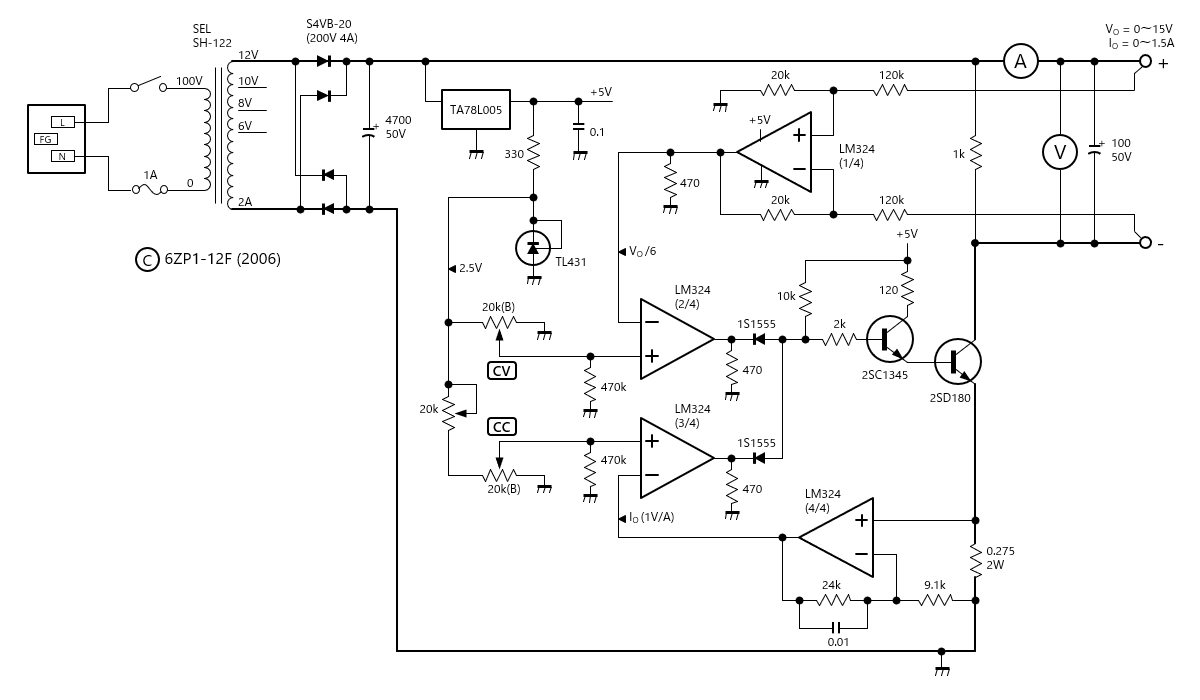

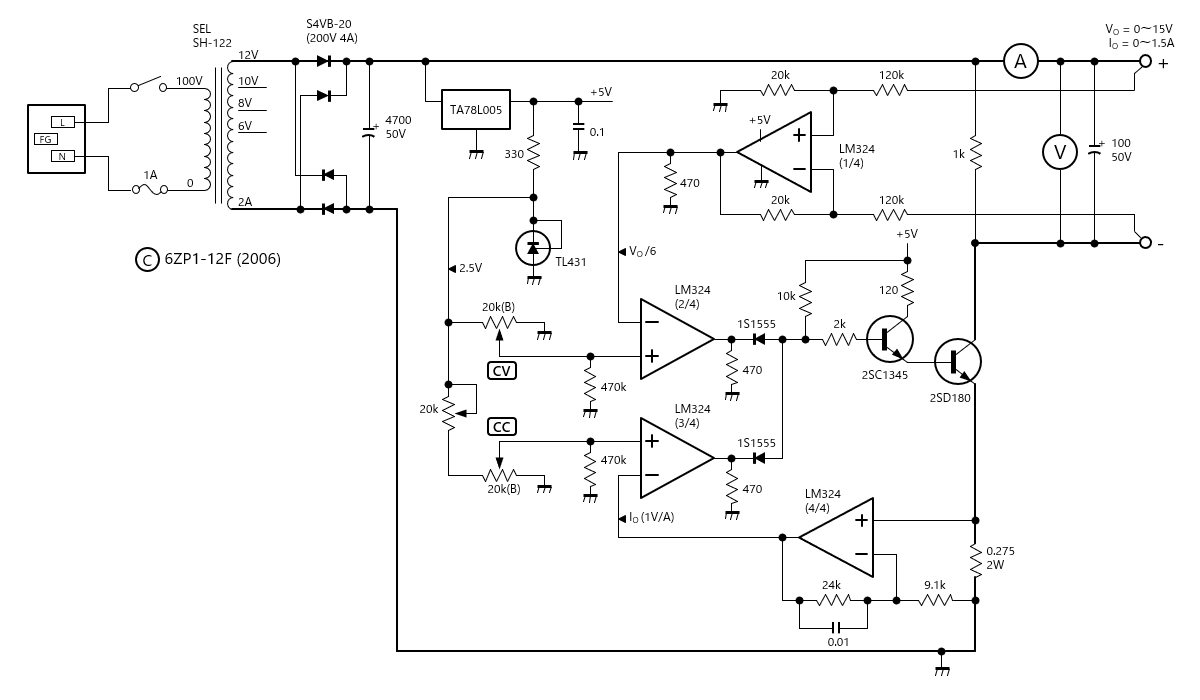

本機の回路図を以下に示します。純アナログのリニアシリーズ電源です。回路の特徴としては、NPNのパワートランジスタ (2SD180) を負側に配し、コレクタから出力をとることで LDO (Low Dropout) 形式としていることです。入出力差1V以下でも問題なく動作します。

電圧・電流検出、およびエラーアンプには4回路入りオペアンプ LM324 を使っています。LM324 は単電源+5Vで動作させており、+5V電源は三端子レギュレータ TA78L005で作ります。そこからさらに TL431 で2.5Vを作り、電圧・電流設定の基準電圧源としています。

出力を0Vから可変とするにはエラーアンプの電源の取り方に工夫が必要で、負電源を用意する回路例も多いのですが、本作は単一電源入力で動作します。そのため、トランス~整流回路部分を今風にACアダプタ等に置き換えることも可能です。LM324の出力が470Ωで強めにGNDにプルダウンされていますが、これはLM324がGNDレール近くの電圧を出力する場合にシンク電流が足りず、出力が0Vまで落ちてくれないことの対策です。

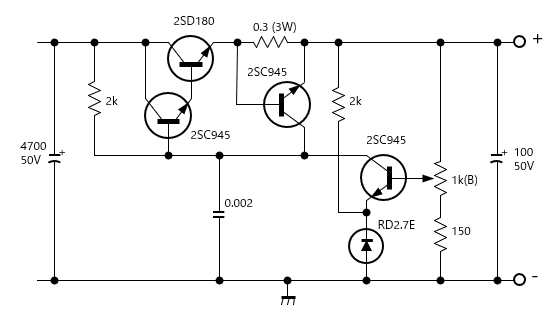

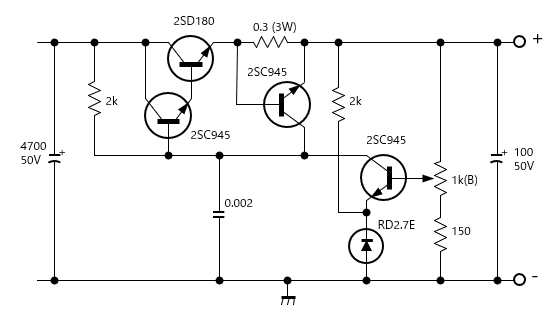

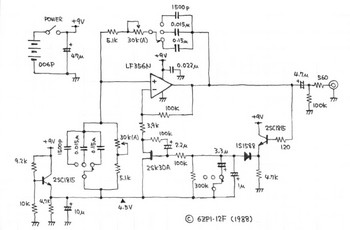

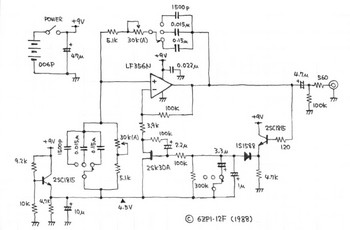

実はこの電源、1980年ごろ (中学生時代ですね) に製作した安定化電源をリストアし、部品を再利用することで作っています。オリジナルの回路は以下のようなもので、教科書通りの定電圧電源回路でした。使用している石が時代を感じさせます。

出力短絡に備えて一応電流制限回路も入れており、それなりに使えていましたが、最大の不満は出力電圧の下限がツェナーダイオードの電圧で決まり、0Vからの連続可変ではないことでした。電池1本分の 1.5V が出力できないのはやはり不便です。また、1石のエラーアンプではさすがに利得が少なく、ロードレギュレーションもあまりよくありませんでした。会社に入って市販のCV/CC電源の便利さに慣れてしまうと、どうにも我慢ならなくなり、作り直しを決意しました。筐体、電圧計、電流計、電源トランス、ヒートシンク (とおまけのパワートランジスタ) など、大物の部材はほぼそのまま流用することとし、制御回路部分のみを近代化しています。

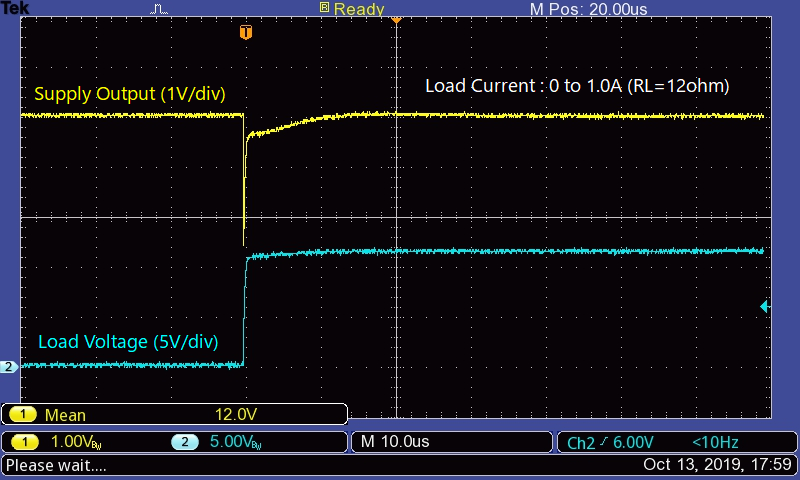

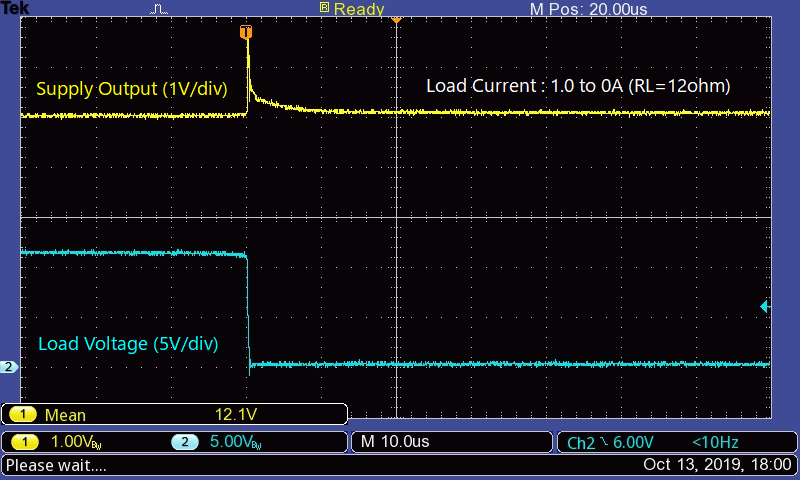

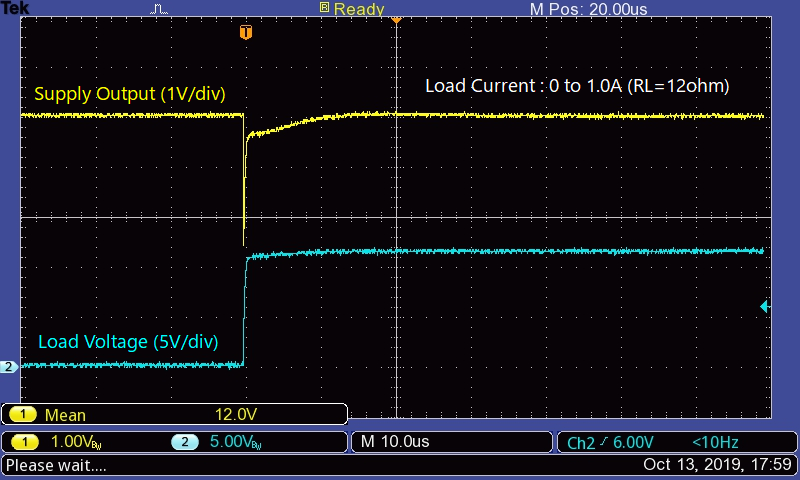

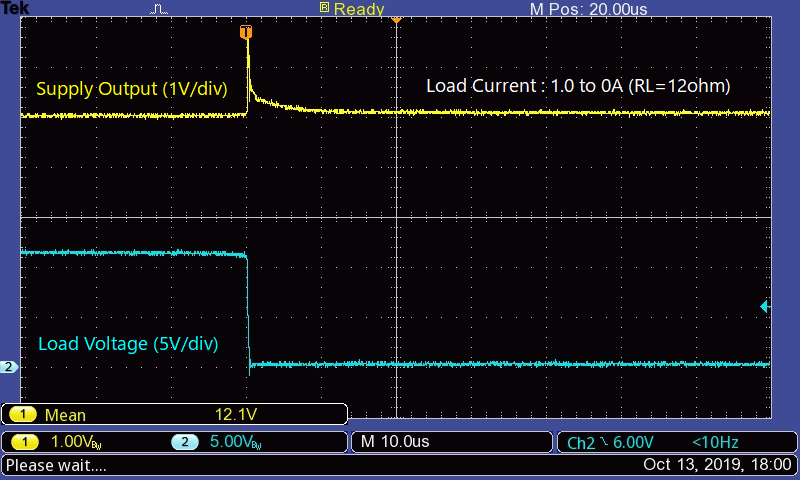

定電圧モードで12Vを出力している状態で12Ωの抵抗負荷を着脱し、0→1A、および 1→0A の負荷電流変動を発生させた時のロードレギュレーション波形を以下に示します。応答時間は概ね10us程度で、リニアレギュレータならではの高速・クリーン電源となっています。

→ 記事一覧に戻る

本機の回路図を以下に示します。純アナログのリニアシリーズ電源です。回路の特徴としては、NPNのパワートランジスタ (2SD180) を負側に配し、コレクタから出力をとることで LDO (Low Dropout) 形式としていることです。入出力差1V以下でも問題なく動作します。

電圧・電流検出、およびエラーアンプには4回路入りオペアンプ LM324 を使っています。LM324 は単電源+5Vで動作させており、+5V電源は三端子レギュレータ TA78L005で作ります。そこからさらに TL431 で2.5Vを作り、電圧・電流設定の基準電圧源としています。

出力を0Vから可変とするにはエラーアンプの電源の取り方に工夫が必要で、負電源を用意する回路例も多いのですが、本作は単一電源入力で動作します。そのため、トランス~整流回路部分を今風にACアダプタ等に置き換えることも可能です。LM324の出力が470Ωで強めにGNDにプルダウンされていますが、これはLM324がGNDレール近くの電圧を出力する場合にシンク電流が足りず、出力が0Vまで落ちてくれないことの対策です。

実はこの電源、1980年ごろ (中学生時代ですね) に製作した安定化電源をリストアし、部品を再利用することで作っています。オリジナルの回路は以下のようなもので、教科書通りの定電圧電源回路でした。使用している石が時代を感じさせます。

出力短絡に備えて一応電流制限回路も入れており、それなりに使えていましたが、最大の不満は出力電圧の下限がツェナーダイオードの電圧で決まり、0Vからの連続可変ではないことでした。電池1本分の 1.5V が出力できないのはやはり不便です。また、1石のエラーアンプではさすがに利得が少なく、ロードレギュレーションもあまりよくありませんでした。会社に入って市販のCV/CC電源の便利さに慣れてしまうと、どうにも我慢ならなくなり、作り直しを決意しました。筐体、電圧計、電流計、電源トランス、ヒートシンク (とおまけのパワートランジスタ) など、大物の部材はほぼそのまま流用することとし、制御回路部分のみを近代化しています。

定電圧モードで12Vを出力している状態で12Ωの抵抗負荷を着脱し、0→1A、および 1→0A の負荷電流変動を発生させた時のロードレギュレーション波形を以下に示します。応答時間は概ね10us程度で、リニアレギュレータならではの高速・クリーン電源となっています。

→ 記事一覧に戻る

タグ:電子工作

オペアンプ利用の10Wパワーアンプ [エレクトロニクス]

オペアンプにバイポーラTrによる電流バッファを付加したパワーアンプです。6Ω負荷に対して最大10Wの出力を供給します。設計コンセプトは以下になります。

1) 家庭内使用に必要十分な出力パワーであること

2) 電圧増幅段はオペアンプを利用

3) 出力保護リレー接点を排除

4) 材料費1万円以内

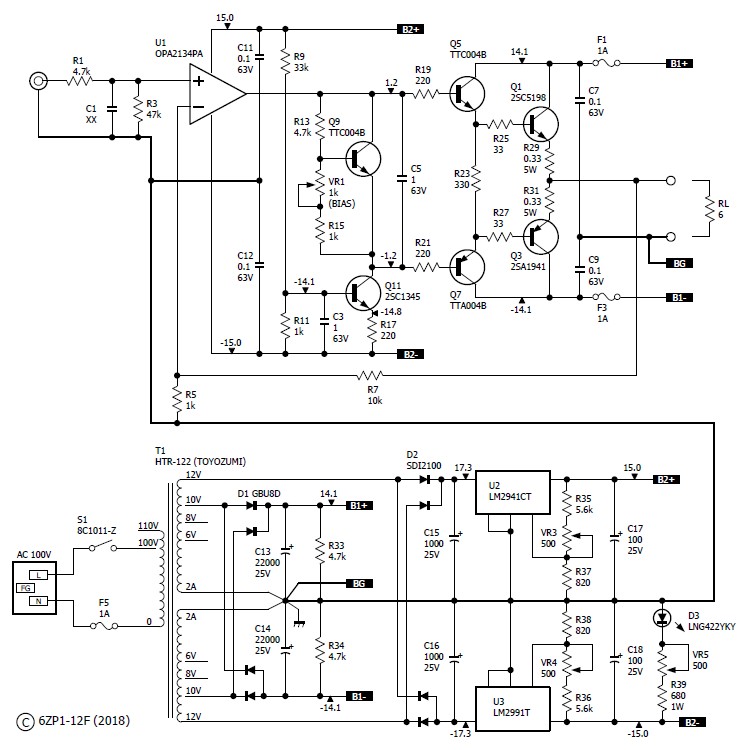

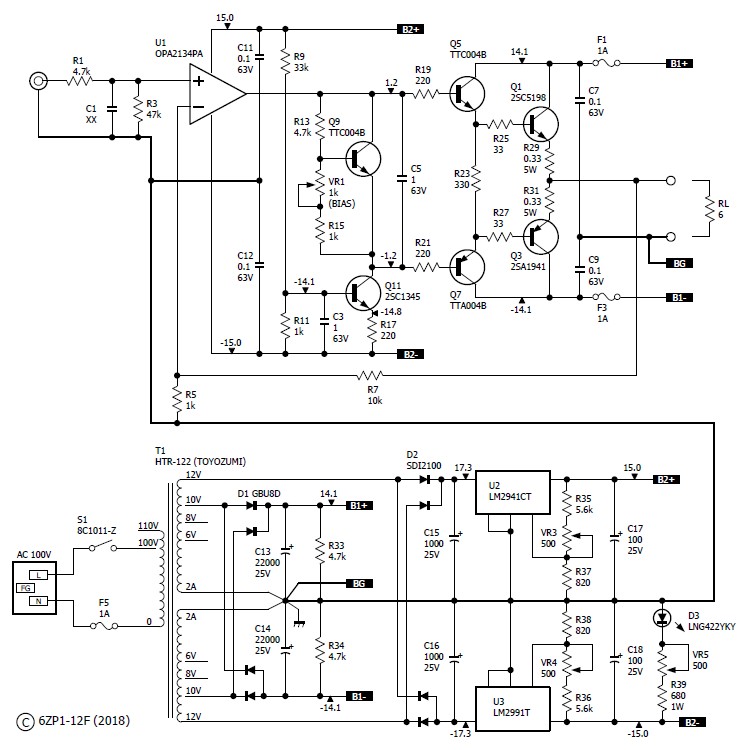

本作の回路図を以下に示します。

1. 目標出力

まず、目標とする出力パワーを決めます。設計の前提として、本アンプは筆者の所有するメインスピーカー (インピーダンス6Ω、出力音圧レベル92dB/W/m) を駆動することを目的としています。最近は小口径ユニットを使った低能率のスピーカーシステムが流行りのようですが、今回対象とするスピーカーは往年の大口径・大容積の製品なので、1Wも投入すれば軸上1mの音圧レベルは 92dB(SPL) となり、隣家から苦情が来るほどの音量になります。100dB(SPL)をクリアできる10Wの出力を目標とします。

6Ω負荷に10Wの正弦波を供給するために必要な電圧は、実効値で 7.75V(rms)、ピーク値は10.95V(0-p) となります。負荷端で±11Vを得ようとすると、プリドライバの電圧スイングは±13Vくらい必要になりますが、この程度であれば±15Vの電源電圧レールで動作するオペアンプが使えます。これ以上のパワーが要求される場合はやむを得ずディスクリートでの設計になりますが、本作ではオペアンプという文明の利器を迷わず利用することにします。一般にパワーアンプは 1V(rms) 入力でフルパワーが出せる利得設定としますので、仕上がり利得は10倍 (20dB) あれば十分です。

2. 回路構成とオペアンプ

せっかくオペアンプを使うのですから、その高い裸利得を活用させてもらい、DCサーボ無しの真のDCアンプとすることにします。本来オペアンプは非反転入力を接地して反転アンプとするのが基本の使い方です。反転アンプは正負両入力端子の電位がGNDに固定されるので、CMRRに頼らずに超高域まで正しい帰還動作が行えることと、信号電流をGNDに捨てないのでGNDを汚さないという利点があります。しかし反転アンプをオーディオアンプとして使う場合はいくつか問題があります。帰還抵抗の値を入力抵抗のゲイン倍としなければならないため、帰還ループがどうしてもハイインピーダンスとなり、入力バイアス電流の大きなオペアンプではオフセット電圧がばかになりません。また、入力インピーダンスを高くできないので、前段にパッシブのボリュームや高域カットのLPFを入れるのも難しくなります。解決策として前段にバッファアンプを追加するという手もありますが、どうにも本末転倒な気がします。

というわけで、今回はオーディオ用途としては広く用いられている非反転アンプにすることにしました。出力から反転入力への分圧比を10k/1kにして閉ループ利得を11倍とします。非反転入力側に不要な高域を落とす1次CRフィルタを作るための4.7k/47kの抵抗分割を入れると、アンプ入力端からのトータルの利得は10倍ちょうどとなります。

オペアンプは大抵のものは使えますが、DCサーボ無し、出力オフセットの検出・保護回路無しを予定しますので、入力バイアス電流の少ないFET入力のオペアンプの方が気分的に安心です。今回は TI (バーブラウン) の OPA2134 をチョイスしています。

3. 出力段

東芝のバイポーラトランジスタの現行品ラインナップから、終段に 2SC5198/2SA1941 (140V 10A)、ドライバに TTC004B/TTA004B (160V 1.5A) を使いました。回路形式はごく一般的なダーリントン接続のコンプメンタリ・エミッタフォロワです。回路の安定性やアイドル電流の設定しやすさ、電源利用効率などを冷静に考慮すると、結局定番のこの方式に戻ってきます。

エミッタフォロワは超高周波域で寄生発振を起こしやすく、帯域の狭いオシロでは気付かないこともありますので、予防のためにベース抵抗をやや強めに入れています。

音質向上のため?に終段のエミッタ抵抗を入れない作例もありますが、アイドル電流を目隠しして運転しているようなもので、筆者には恐くてできません。今回はオペアンプの有り余る開ループ利得に物を言わせた作りにしますので、終段エミッタ抵抗があっても仕上がりのダンピングファクタに影響はありません。

6Ωに10Wを出力する際の負荷電流はピークで1.83A になりますので、R29 (0.33Ω) には 0.6V の電圧降下が発生します。Q1 (2SC5198) の VBE が 0.7V、Q1 の hFE=100 とすると R25 (33Ω) の電圧降下は 0.6V、Q5 (TTC004B) の VCE(sat) が 0.2V ですので、これらをトータルすると2.1Vとなり、終段の電源電圧には負荷端電圧の±11.0V にこの 2.1V をプラスした ±13.1V が必要となります。

4. バイアス回路

バイアス回路は Q9 の VBE を抵抗比で拡大する、これも定番の回路です。 Q9 は終段の石と熱結合しますので、放熱板に取り付けやすいパッケージの TTC004B を使用しています。Q11 は定電流源で、オペアンプの出力から約1mA の電流を負電源に引っ張ります。電圧増幅段の電源は安定化されていますので、電流値を決める Q11 のベース電位は抵抗分割で作れば十分で、ノイズ源となるツェナーダイオードは使いません。

さて、このバイアス回路なんですが、オペアンプの後段に電流バッファをつけた場合は上下 (正負) シンメトリとなるような回路が好まれています。確かに回路の見た目は美しく、いかにもいい音が出そうな気になってきますが、これはオペアンプの回路記号が三角形に単純化されていることによる錯覚が多分に含まれているような気がします。

と言うのも、オペアンプの中の回路は (出力段を除いて) 決して上下対称などではなく、その唯一上下対称となっている出力段ですら、半導体プロセスの都合上、NPNとPNPをディスクリートトランジスタのように特性を揃えて作りこむのは難しくなっています。上下対称回路でオペアンプの出力を受けた場合、出力端子を通過する電流は信号極性によってソースとシンクの双方向になります。上下対称の回路図の見た目にこだわるあまり、ここをわざわざバイポーラ動作とするのは得策ではないように思います。今回はオペアンプ出力段は上側NPNからの電流吐き出しのみなので、純A級動作となります。

また、バイアス電圧を作るために使うダイオードやトランジスタのPN接合が、電流を一方向にしか通さないことにも留意する必要があります。Q7にベース電流を流そうとしてオペアンプがいくら負側の電源レールまでスイングしたとしても、Q9はコレクタ→エミッタ方向にしか電流を流しませんので、オペアンプの出力端子がQ7のベース電流を引き込むことはできません。Q7のベース電流はあくまでQ11を通して負電源へ流れることでドライブされることになります。Q11の代わりにここを抵抗負荷とすると、出力電圧が負電源レールに近接するほど抵抗両端の電位差がなくなって電流が流せなくなるため、電源レールまでとどく出力振幅を得るのが難しくなります。このあたりは LTspice で事前に十分検討できる時代になりましたので、作ってみてから「あれ?」というチョンボは最近では少なくなりました。

なお、Q9のコレクタ-エミッタ間は直流バイアス電圧を発生させる定電圧源として動作しますが、MHz領域でのインピーダンスを下げるためにC5を入れています。オーディオ帯域にはほとんど寄与がありませんが、Q7のベースドライブ能力を上げることで負方向のオーバーシュートの防止に効果があります。

5. 電源

終段に必要な電圧は±13.1V ですので、それに合わせて電源トランスの電圧タップを選定します。10Vタップをコンデンサインプットで平滑すると直流電圧は√2倍の 14.1V で、そこから整流ダイオード1個分の VF が引かれますので、ちょうどいい感じです。

10W出力時の負荷電流は実効値で1.3A(rms)、B級動作の正負片電源からの平均電流は0.65Aになりますので、2ch分で1.3Aの直流供給能力が必要です。コンデンサインプット型ですので、トランスのAC電流容量は2Aは欲しいところです。今回はパワーアンプということもあり、特に漏洩磁束に気を使う必要もないことから、汎用のEIコアのトランスを使います。入手の容易な豊澄の現行品の HTR-122 (12V/2A×2回路) を選定しています。

平滑コンデンサはニチコンの UKW シリーズの 22,000uF/25V です。基板実装型のリード品ですが、定格リプルは 4.5A ありますので、10W出力時のピーク電流1.83A×2ch分の供給に問題はありません。並列に入っている4.7kΩは電源off後のチャージ放電用です。

終段の電源は10Vタップを整流して使いますが、このトランスは12Vタップまでありますので、これをプリドライバの電源に利用します。 D2 に VF の小さいショットキダイオードを使うことで整流後の直流電圧は17V近くとれるはずですが、それでも3端子レギュレータ (7815) で15Vを作るにはやや電圧が足りません。コストアップは承知の上で、TI の LDO (LM2941/LM2991) を使います。プリドライバの電圧は15Vを基本としますが、この LDO であれば16V以上を攻めることも可能なので、電圧は可変できるようにしてあります。

6. 保護回路

本作の基本コンセプトとして、出力保護リレー接点を排除することを目指しています。雰囲気に露出しているパワーリレーの接点は接触不良に陥りやすく、微小パワーで導通しないその非線形な劣化状態はオーディオ再生にとって実に有害です。これはアンプの回路方式や半導体の銘柄違いなどという些細な音の良し悪しを云々する以前の、はるかに致命的な問題です。本作では出力の帰還ポイントとスピーカーとの間には何も入れない (スピーカーケーブルのみ) という理想状態を目指します。

とは言っても、出力短絡や過大DC入力、異常発振といった事故からスピーカーやアンプそのものを守るために保護回路は必要です。市販のアンプの場合はどんな機器が前後につながれても事故が起きないように安全な設計とする義務がありますが、アマチュアの製作では、つながる機器を限定してやることで大胆な割り切り設計が可能になります。

本作では古典的なヒューズによる保護としています。出力とスピーカーの間に余計な物は入れたくないので、終段のコレクタ側の正負電源に1A程度のヒューズを入れています。今回接続するスピーカーの定格入力は150Wですので、たとえ出力段が故障して13Vの電源に短絡しても、スピーカーに流れる直流は2.2A、28Wとなり、破壊までにはまだ余裕があります。これは電源レールの利用効率を上げて電源電圧をなるべく低く設計することによる恩恵のひとつです。

また、本機は帰還が十分にかかっていて出力インピーダンスはほぼゼロですので、出力をGNDに短絡すると大電流が流れて終段のトランジスタ、もしくは電源トランスが焼損します。これはヒューズが切れることで防御します。

DCサーボ無しのDCアンプは、入力につなぐ機器からDCが漏れているとスピーカーに直流が流れてしまいます。前になにがつながるかわからない場合はDCカットの結合Cを入れなければなりませんが、今回接続する予定のソースはみな行儀のいい機器なので、その必要はありません。

出力にリレー接点が必要なもうひとつの理由が、電源ON/OFF時のポップ音対策です。本機は電源電圧が立ち上がる途上の段階からオペアンプのPSRRが有効に働いて正しい帰還動作を行いますので、電源投入時のポップ音はほとんどありません。また、電源OFF時もプリドライバの正負電源を同時に落としていくことで、オペアンプが死ぬ最後の瞬間まで帰還が効いて出力のDCレベルを0に保ちますので、ポップ音は全く出ません。実はプリドライバ電源を作っているLDOは正側の LM2941 の自己消費電流が 10mA と大きく、負側の LM2991 は 0.7mA なので、このままでは正側の電源が先に落ちて大きなポップ音が出ます。そこで、パイロットランプとして使うLED (LNG422YKY) を負側電源で点灯することにして、バランスをとります。VR5 で電源OFF後の放電の時定数を可変し、ポップ音が出ないように調整します。C15 と C16 の継年変化による容量抜けでこのバランスは崩れますので、量産設計ではとても使えない手法なのですが、アマチュアの一品物ならば、ズレてきたら再調整してやればいいだけです。

リレー接点の他に考慮しなければならないのは、リアクタンス負荷に対する発振防止対策です。特に帰還量の多いアンプは容量性負荷に対して発振しやすいので、市販品であれば帰還ポイントと負荷との間に 10Ω/1uH 程度のLR並列のアイソレータを入れるのが必須となります。が、ここはアマチュアの製作なので、接続するスピーカーを限定することで余計な素子を排除します。何10mもスピーカーケーブルを延ばすわけではないので、1000pF程度の容量負荷に耐えられれば十分です。LTspice上では 0.1uF 程度まではアイソレータ無しでも耐えられていますので、本作ではアイソレータは入れないこととし、最後は現物のスピーカーを接続した状態で矩形波応答を実測して安定性を確認することにします。万が一想定外の負荷を接続されて発振に至ったときは、ヒューズが切れてスピーカーとアンプは保護されます。

7. 製作と特性評価

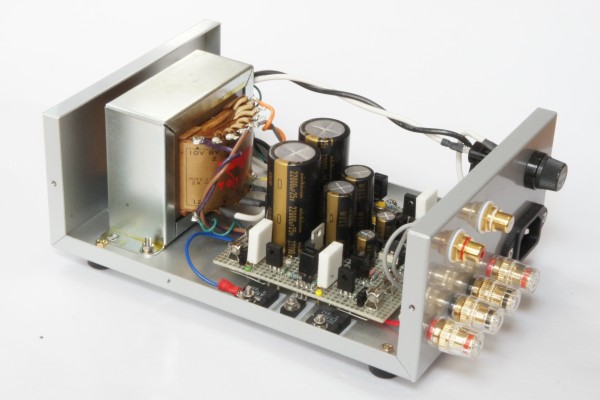

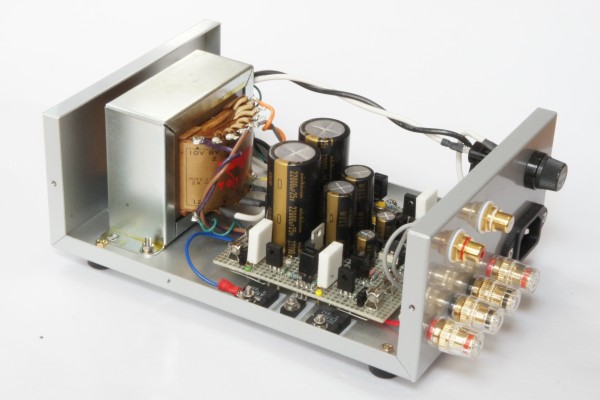

製作したアンプの内部の様子は以下になります。アルミケースはタカチの MB-6 を使用し、終段のパワートランジスタと電源部を含めた全ての回路を1枚のユニバーサル基板上に組んでいます。終段の石の放熱はアルミケース底板を利用します。板厚 t=1.0mm、面積は350×140mm ありますので、熱抵抗は 3℃/W 程度が期待できます。

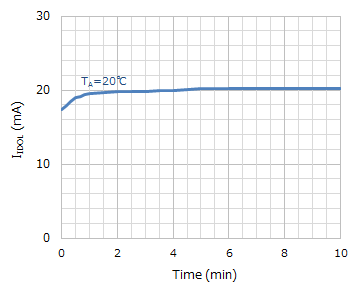

VR1 でアイドル電流は自在に設定できるのですが、筆者の経験では 10mA を超えたあたりから音の違いはほとんど聞き取れなくなります。アイドル電流をたっぷり流すと確かに気分的には優越感に浸れていいのですが、少なくとも自分の耳で聞き取れない違いのためにリソースを無駄使いするのは意味ないように思います。というわけで、本作はアイドル電流を20mAとして放熱は軽く済ませています。無信号時の終段1石あたりのコレクタ損失は280mW、両ch合計で1.1Wの発熱ですので、放熱板代わりのケース底板は冷たいままです。通常のパワーで聴いている分には、ケース表面がほんのり暖かくなる程度ですんでいます。理論上の最大コレクタ損失は両ch合わせて8Wなので、放熱板の熱抵抗を 3℃/W とすると、真夏の40℃の雰囲気中でも石のパッケージ温度は64℃程度で収まる計算になります。

小出力アンプとはいえ、電源からパワー段はそれなりの電流が流れますので、配線の実装状態が最終的な特性を大きく左右します。オペアンプの銘柄を変えるよりも、GNDの引き回し方を変える方がよほど音に影響します。冒頭の回路図はかなり配線の気分を込めた書き方にしていますが、アンプ作りの最大のノウハウの部分だと思います。

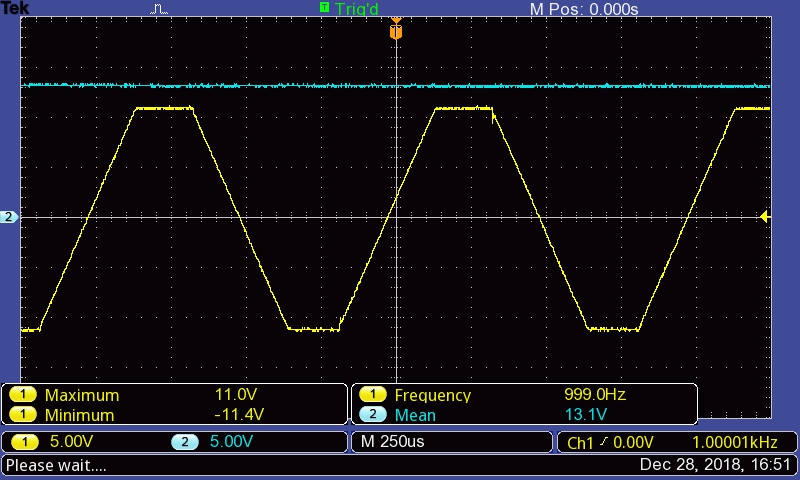

出力端子に6Ωのダミーロードを接続し、1kHzの三角波をクリップするまで入力して最大出力レベルとリニアリティ、および飽和からの復帰時に異常発振等が起きていないかを確認します。オシロ画面の ch1 が負荷端電圧、ch2 が終段正側の電源電圧 (+B1) です。出力は正側が +11.0V、負側は -11.4V まで出ており、目標の10Wは達成できそうです。終段の電源電圧は無信号時には 14.1V と高めに出ますが、フルパワー時には 13.1V とほぼ設計通りの値となります。

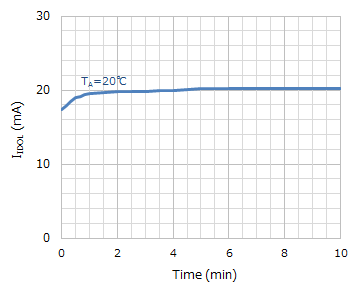

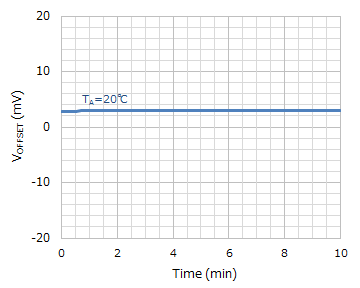

熱安定性を見るために、コールドスタートさせた場合の電源ON時からのアイドル電流の変化を測定します。問題ありません。

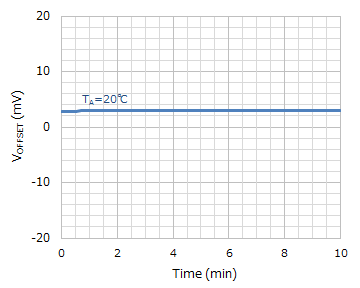

出力オフセット電圧のドリフトも同様に測定します。DCサーボ無しですが、出力端のDCオフセットは3mV程度と非常に小さく抑え込めています。

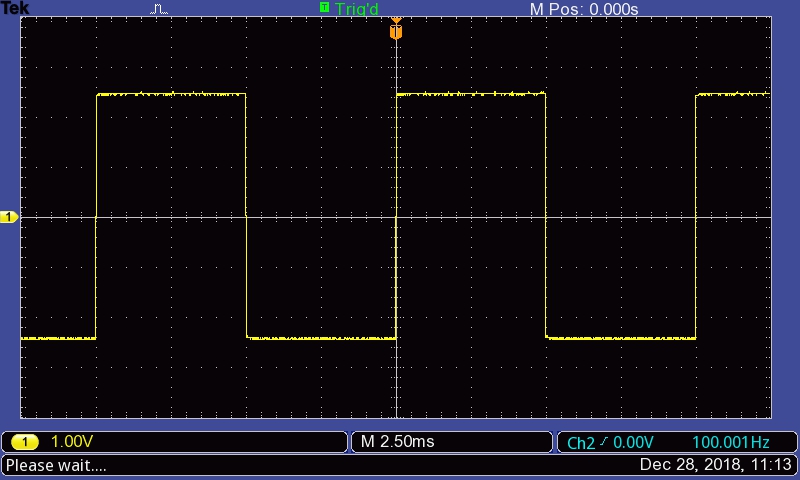

100Hzの矩形波を入力して低域の応答を見ます。負荷への出力は1Wです。DCまでゲインは完全フラットですので、サグは皆無です。

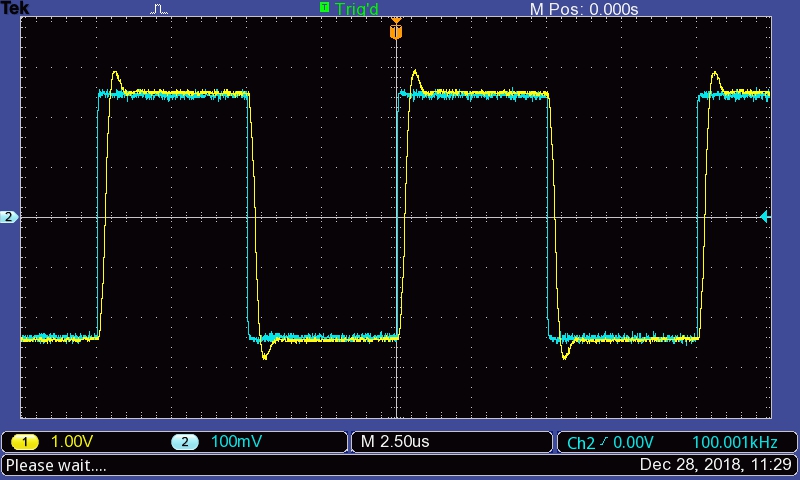

100kHzの矩形波を入力して高域の応答を見ます。出力は同じく1Wです。オシロの ch1 が出力端電圧、ch2 は入力電圧波形です。無負荷の場合はオーバーシュートは全くないのですが、6Ω負荷をドライブするとオーバーシュートが多少見えます。正負の非対称性はなく、非常に良好な応答です。実測したスルーレートは 18V/us 程度で、OPA2134 のカタログ値 20V/us がほぼそのまま出せています。

6Ωの抵抗負荷に 0.022uF を並列に接続して容量安定性を見ます。1000pF に耐えることを目安にしていましたので、20倍のマージンがあります。

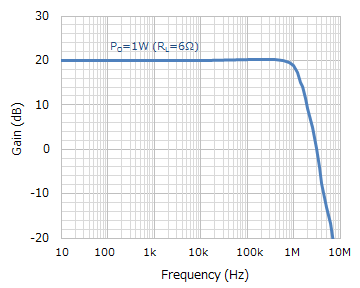

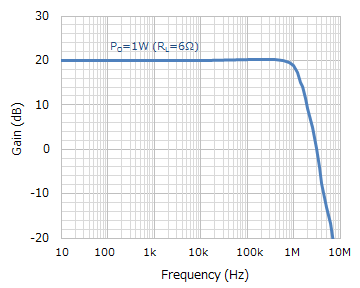

6Ω抵抗負荷に1Wを出力している状態で周波数特性を測定しました。高域でのf特のあばれもなく、素直な特性です。-3dB ポイントは 1.2MHz と不必要に広帯域過ぎますので、入力の C1 に100pF程度を入れて無用な高域ノイズが入力されないようにする必要があります。

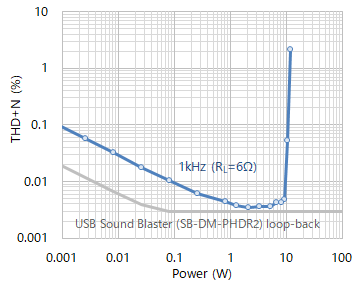

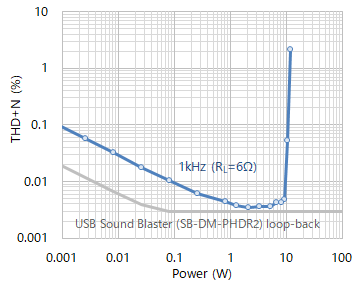

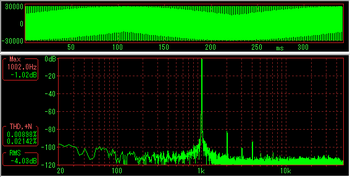

手持ちのUSBオーディオデバイス (CREATIVE SB-DM-PHDR2) と WaveGene+WaveSpectra を使って簡易測定した1kHzの歪率 (THD+N) を示します。SB-DM-PHDR2 を fs=96kHz/24bit (WASAPI) で使っていますので、高調波+ノイズの観測帯域は 48kHz になります。図中のグレイのラインは SB-DM-PHDR2 のアナログ入出力を直接接続してループバックさせたときの歪率です。0.003% がこの測定系の計測限界となっているため、1~10Wあたりの肝心なところは残念ながら測れていません。

無信号入力時の出力残留雑音は実測で 45.7μVrms (Aカーブ補正なし) となりました。ここまで小さいとスピーカーに耳をくっつけてもノイズは全く聞こえず、非常に静かです。

最後に、実際にスピーカーを接続した状態で出力端の波形を観測し、発振等の異常がないことを確認します。テクトロのオシロの場合、Peak Detect モードでロールさせると、実際にどのくらいのパワーで鳴っているのかがわかります。相当大音量で鳴らしているつもりでも、瞬時ピークで 4V (=2.7W) くらいでした。海苔波形のソースでは海苔の上面が 2V (=0.7W) で家族からうるさいと苦情が来ます。家庭内使用では十分すぎるパワーだと思います。

肝心の音の方ですが、歪感ゼロの無色透明な鳴り方 (無味乾燥とも言いますが) です。それを目指した設計なので、ある意味当たり前ではありますが。帰還ポイントとスピーカーが直結されていますので、メカ接点の不安定性から開放されたことは大きな安心感になっています。

→ 記事一覧に戻る

1) 家庭内使用に必要十分な出力パワーであること

2) 電圧増幅段はオペアンプを利用

3) 出力保護リレー接点を排除

4) 材料費1万円以内

本作の回路図を以下に示します。

1. 目標出力

まず、目標とする出力パワーを決めます。設計の前提として、本アンプは筆者の所有するメインスピーカー (インピーダンス6Ω、出力音圧レベル92dB/W/m) を駆動することを目的としています。最近は小口径ユニットを使った低能率のスピーカーシステムが流行りのようですが、今回対象とするスピーカーは往年の大口径・大容積の製品なので、1Wも投入すれば軸上1mの音圧レベルは 92dB(SPL) となり、隣家から苦情が来るほどの音量になります。100dB(SPL)をクリアできる10Wの出力を目標とします。

6Ω負荷に10Wの正弦波を供給するために必要な電圧は、実効値で 7.75V(rms)、ピーク値は10.95V(0-p) となります。負荷端で±11Vを得ようとすると、プリドライバの電圧スイングは±13Vくらい必要になりますが、この程度であれば±15Vの電源電圧レールで動作するオペアンプが使えます。これ以上のパワーが要求される場合はやむを得ずディスクリートでの設計になりますが、本作ではオペアンプという文明の利器を迷わず利用することにします。一般にパワーアンプは 1V(rms) 入力でフルパワーが出せる利得設定としますので、仕上がり利得は10倍 (20dB) あれば十分です。

2. 回路構成とオペアンプ

せっかくオペアンプを使うのですから、その高い裸利得を活用させてもらい、DCサーボ無しの真のDCアンプとすることにします。本来オペアンプは非反転入力を接地して反転アンプとするのが基本の使い方です。反転アンプは正負両入力端子の電位がGNDに固定されるので、CMRRに頼らずに超高域まで正しい帰還動作が行えることと、信号電流をGNDに捨てないのでGNDを汚さないという利点があります。しかし反転アンプをオーディオアンプとして使う場合はいくつか問題があります。帰還抵抗の値を入力抵抗のゲイン倍としなければならないため、帰還ループがどうしてもハイインピーダンスとなり、入力バイアス電流の大きなオペアンプではオフセット電圧がばかになりません。また、入力インピーダンスを高くできないので、前段にパッシブのボリュームや高域カットのLPFを入れるのも難しくなります。解決策として前段にバッファアンプを追加するという手もありますが、どうにも本末転倒な気がします。

というわけで、今回はオーディオ用途としては広く用いられている非反転アンプにすることにしました。出力から反転入力への分圧比を10k/1kにして閉ループ利得を11倍とします。非反転入力側に不要な高域を落とす1次CRフィルタを作るための4.7k/47kの抵抗分割を入れると、アンプ入力端からのトータルの利得は10倍ちょうどとなります。

オペアンプは大抵のものは使えますが、DCサーボ無し、出力オフセットの検出・保護回路無しを予定しますので、入力バイアス電流の少ないFET入力のオペアンプの方が気分的に安心です。今回は TI (バーブラウン) の OPA2134 をチョイスしています。

3. 出力段

東芝のバイポーラトランジスタの現行品ラインナップから、終段に 2SC5198/2SA1941 (140V 10A)、ドライバに TTC004B/TTA004B (160V 1.5A) を使いました。回路形式はごく一般的なダーリントン接続のコンプメンタリ・エミッタフォロワです。回路の安定性やアイドル電流の設定しやすさ、電源利用効率などを冷静に考慮すると、結局定番のこの方式に戻ってきます。

エミッタフォロワは超高周波域で寄生発振を起こしやすく、帯域の狭いオシロでは気付かないこともありますので、予防のためにベース抵抗をやや強めに入れています。

音質向上のため?に終段のエミッタ抵抗を入れない作例もありますが、アイドル電流を目隠しして運転しているようなもので、筆者には恐くてできません。今回はオペアンプの有り余る開ループ利得に物を言わせた作りにしますので、終段エミッタ抵抗があっても仕上がりのダンピングファクタに影響はありません。

6Ωに10Wを出力する際の負荷電流はピークで1.83A になりますので、R29 (0.33Ω) には 0.6V の電圧降下が発生します。Q1 (2SC5198) の VBE が 0.7V、Q1 の hFE=100 とすると R25 (33Ω) の電圧降下は 0.6V、Q5 (TTC004B) の VCE(sat) が 0.2V ですので、これらをトータルすると2.1Vとなり、終段の電源電圧には負荷端電圧の±11.0V にこの 2.1V をプラスした ±13.1V が必要となります。

4. バイアス回路

バイアス回路は Q9 の VBE を抵抗比で拡大する、これも定番の回路です。 Q9 は終段の石と熱結合しますので、放熱板に取り付けやすいパッケージの TTC004B を使用しています。Q11 は定電流源で、オペアンプの出力から約1mA の電流を負電源に引っ張ります。電圧増幅段の電源は安定化されていますので、電流値を決める Q11 のベース電位は抵抗分割で作れば十分で、ノイズ源となるツェナーダイオードは使いません。

さて、このバイアス回路なんですが、オペアンプの後段に電流バッファをつけた場合は上下 (正負) シンメトリとなるような回路が好まれています。確かに回路の見た目は美しく、いかにもいい音が出そうな気になってきますが、これはオペアンプの回路記号が三角形に単純化されていることによる錯覚が多分に含まれているような気がします。

と言うのも、オペアンプの中の回路は (出力段を除いて) 決して上下対称などではなく、その唯一上下対称となっている出力段ですら、半導体プロセスの都合上、NPNとPNPをディスクリートトランジスタのように特性を揃えて作りこむのは難しくなっています。上下対称回路でオペアンプの出力を受けた場合、出力端子を通過する電流は信号極性によってソースとシンクの双方向になります。上下対称の回路図の見た目にこだわるあまり、ここをわざわざバイポーラ動作とするのは得策ではないように思います。今回はオペアンプ出力段は上側NPNからの電流吐き出しのみなので、純A級動作となります。

また、バイアス電圧を作るために使うダイオードやトランジスタのPN接合が、電流を一方向にしか通さないことにも留意する必要があります。Q7にベース電流を流そうとしてオペアンプがいくら負側の電源レールまでスイングしたとしても、Q9はコレクタ→エミッタ方向にしか電流を流しませんので、オペアンプの出力端子がQ7のベース電流を引き込むことはできません。Q7のベース電流はあくまでQ11を通して負電源へ流れることでドライブされることになります。Q11の代わりにここを抵抗負荷とすると、出力電圧が負電源レールに近接するほど抵抗両端の電位差がなくなって電流が流せなくなるため、電源レールまでとどく出力振幅を得るのが難しくなります。このあたりは LTspice で事前に十分検討できる時代になりましたので、作ってみてから「あれ?」というチョンボは最近では少なくなりました。

なお、Q9のコレクタ-エミッタ間は直流バイアス電圧を発生させる定電圧源として動作しますが、MHz領域でのインピーダンスを下げるためにC5を入れています。オーディオ帯域にはほとんど寄与がありませんが、Q7のベースドライブ能力を上げることで負方向のオーバーシュートの防止に効果があります。

5. 電源

終段に必要な電圧は±13.1V ですので、それに合わせて電源トランスの電圧タップを選定します。10Vタップをコンデンサインプットで平滑すると直流電圧は√2倍の 14.1V で、そこから整流ダイオード1個分の VF が引かれますので、ちょうどいい感じです。

10W出力時の負荷電流は実効値で1.3A(rms)、B級動作の正負片電源からの平均電流は0.65Aになりますので、2ch分で1.3Aの直流供給能力が必要です。コンデンサインプット型ですので、トランスのAC電流容量は2Aは欲しいところです。今回はパワーアンプということもあり、特に漏洩磁束に気を使う必要もないことから、汎用のEIコアのトランスを使います。入手の容易な豊澄の現行品の HTR-122 (12V/2A×2回路) を選定しています。

平滑コンデンサはニチコンの UKW シリーズの 22,000uF/25V です。基板実装型のリード品ですが、定格リプルは 4.5A ありますので、10W出力時のピーク電流1.83A×2ch分の供給に問題はありません。並列に入っている4.7kΩは電源off後のチャージ放電用です。

終段の電源は10Vタップを整流して使いますが、このトランスは12Vタップまでありますので、これをプリドライバの電源に利用します。 D2 に VF の小さいショットキダイオードを使うことで整流後の直流電圧は17V近くとれるはずですが、それでも3端子レギュレータ (7815) で15Vを作るにはやや電圧が足りません。コストアップは承知の上で、TI の LDO (LM2941/LM2991) を使います。プリドライバの電圧は15Vを基本としますが、この LDO であれば16V以上を攻めることも可能なので、電圧は可変できるようにしてあります。

6. 保護回路

本作の基本コンセプトとして、出力保護リレー接点を排除することを目指しています。雰囲気に露出しているパワーリレーの接点は接触不良に陥りやすく、微小パワーで導通しないその非線形な劣化状態はオーディオ再生にとって実に有害です。これはアンプの回路方式や半導体の銘柄違いなどという些細な音の良し悪しを云々する以前の、はるかに致命的な問題です。本作では出力の帰還ポイントとスピーカーとの間には何も入れない (スピーカーケーブルのみ) という理想状態を目指します。

とは言っても、出力短絡や過大DC入力、異常発振といった事故からスピーカーやアンプそのものを守るために保護回路は必要です。市販のアンプの場合はどんな機器が前後につながれても事故が起きないように安全な設計とする義務がありますが、アマチュアの製作では、つながる機器を限定してやることで大胆な割り切り設計が可能になります。

本作では古典的なヒューズによる保護としています。出力とスピーカーの間に余計な物は入れたくないので、終段のコレクタ側の正負電源に1A程度のヒューズを入れています。今回接続するスピーカーの定格入力は150Wですので、たとえ出力段が故障して13Vの電源に短絡しても、スピーカーに流れる直流は2.2A、28Wとなり、破壊までにはまだ余裕があります。これは電源レールの利用効率を上げて電源電圧をなるべく低く設計することによる恩恵のひとつです。

また、本機は帰還が十分にかかっていて出力インピーダンスはほぼゼロですので、出力をGNDに短絡すると大電流が流れて終段のトランジスタ、もしくは電源トランスが焼損します。これはヒューズが切れることで防御します。

DCサーボ無しのDCアンプは、入力につなぐ機器からDCが漏れているとスピーカーに直流が流れてしまいます。前になにがつながるかわからない場合はDCカットの結合Cを入れなければなりませんが、今回接続する予定のソースはみな行儀のいい機器なので、その必要はありません。

出力にリレー接点が必要なもうひとつの理由が、電源ON/OFF時のポップ音対策です。本機は電源電圧が立ち上がる途上の段階からオペアンプのPSRRが有効に働いて正しい帰還動作を行いますので、電源投入時のポップ音はほとんどありません。また、電源OFF時もプリドライバの正負電源を同時に落としていくことで、オペアンプが死ぬ最後の瞬間まで帰還が効いて出力のDCレベルを0に保ちますので、ポップ音は全く出ません。実はプリドライバ電源を作っているLDOは正側の LM2941 の自己消費電流が 10mA と大きく、負側の LM2991 は 0.7mA なので、このままでは正側の電源が先に落ちて大きなポップ音が出ます。そこで、パイロットランプとして使うLED (LNG422YKY) を負側電源で点灯することにして、バランスをとります。VR5 で電源OFF後の放電の時定数を可変し、ポップ音が出ないように調整します。C15 と C16 の継年変化による容量抜けでこのバランスは崩れますので、量産設計ではとても使えない手法なのですが、アマチュアの一品物ならば、ズレてきたら再調整してやればいいだけです。

リレー接点の他に考慮しなければならないのは、リアクタンス負荷に対する発振防止対策です。特に帰還量の多いアンプは容量性負荷に対して発振しやすいので、市販品であれば帰還ポイントと負荷との間に 10Ω/1uH 程度のLR並列のアイソレータを入れるのが必須となります。が、ここはアマチュアの製作なので、接続するスピーカーを限定することで余計な素子を排除します。何10mもスピーカーケーブルを延ばすわけではないので、1000pF程度の容量負荷に耐えられれば十分です。LTspice上では 0.1uF 程度まではアイソレータ無しでも耐えられていますので、本作ではアイソレータは入れないこととし、最後は現物のスピーカーを接続した状態で矩形波応答を実測して安定性を確認することにします。万が一想定外の負荷を接続されて発振に至ったときは、ヒューズが切れてスピーカーとアンプは保護されます。

7. 製作と特性評価

製作したアンプの内部の様子は以下になります。アルミケースはタカチの MB-6 を使用し、終段のパワートランジスタと電源部を含めた全ての回路を1枚のユニバーサル基板上に組んでいます。終段の石の放熱はアルミケース底板を利用します。板厚 t=1.0mm、面積は350×140mm ありますので、熱抵抗は 3℃/W 程度が期待できます。

VR1 でアイドル電流は自在に設定できるのですが、筆者の経験では 10mA を超えたあたりから音の違いはほとんど聞き取れなくなります。アイドル電流をたっぷり流すと確かに気分的には優越感に浸れていいのですが、少なくとも自分の耳で聞き取れない違いのためにリソースを無駄使いするのは意味ないように思います。というわけで、本作はアイドル電流を20mAとして放熱は軽く済ませています。無信号時の終段1石あたりのコレクタ損失は280mW、両ch合計で1.1Wの発熱ですので、放熱板代わりのケース底板は冷たいままです。通常のパワーで聴いている分には、ケース表面がほんのり暖かくなる程度ですんでいます。理論上の最大コレクタ損失は両ch合わせて8Wなので、放熱板の熱抵抗を 3℃/W とすると、真夏の40℃の雰囲気中でも石のパッケージ温度は64℃程度で収まる計算になります。

小出力アンプとはいえ、電源からパワー段はそれなりの電流が流れますので、配線の実装状態が最終的な特性を大きく左右します。オペアンプの銘柄を変えるよりも、GNDの引き回し方を変える方がよほど音に影響します。冒頭の回路図はかなり配線の気分を込めた書き方にしていますが、アンプ作りの最大のノウハウの部分だと思います。

出力端子に6Ωのダミーロードを接続し、1kHzの三角波をクリップするまで入力して最大出力レベルとリニアリティ、および飽和からの復帰時に異常発振等が起きていないかを確認します。オシロ画面の ch1 が負荷端電圧、ch2 が終段正側の電源電圧 (+B1) です。出力は正側が +11.0V、負側は -11.4V まで出ており、目標の10Wは達成できそうです。終段の電源電圧は無信号時には 14.1V と高めに出ますが、フルパワー時には 13.1V とほぼ設計通りの値となります。

熱安定性を見るために、コールドスタートさせた場合の電源ON時からのアイドル電流の変化を測定します。問題ありません。

出力オフセット電圧のドリフトも同様に測定します。DCサーボ無しですが、出力端のDCオフセットは3mV程度と非常に小さく抑え込めています。

100Hzの矩形波を入力して低域の応答を見ます。負荷への出力は1Wです。DCまでゲインは完全フラットですので、サグは皆無です。

100kHzの矩形波を入力して高域の応答を見ます。出力は同じく1Wです。オシロの ch1 が出力端電圧、ch2 は入力電圧波形です。無負荷の場合はオーバーシュートは全くないのですが、6Ω負荷をドライブするとオーバーシュートが多少見えます。正負の非対称性はなく、非常に良好な応答です。実測したスルーレートは 18V/us 程度で、OPA2134 のカタログ値 20V/us がほぼそのまま出せています。

6Ωの抵抗負荷に 0.022uF を並列に接続して容量安定性を見ます。1000pF に耐えることを目安にしていましたので、20倍のマージンがあります。

6Ω抵抗負荷に1Wを出力している状態で周波数特性を測定しました。高域でのf特のあばれもなく、素直な特性です。-3dB ポイントは 1.2MHz と不必要に広帯域過ぎますので、入力の C1 に100pF程度を入れて無用な高域ノイズが入力されないようにする必要があります。

手持ちのUSBオーディオデバイス (CREATIVE SB-DM-PHDR2) と WaveGene+WaveSpectra を使って簡易測定した1kHzの歪率 (THD+N) を示します。SB-DM-PHDR2 を fs=96kHz/24bit (WASAPI) で使っていますので、高調波+ノイズの観測帯域は 48kHz になります。図中のグレイのラインは SB-DM-PHDR2 のアナログ入出力を直接接続してループバックさせたときの歪率です。0.003% がこの測定系の計測限界となっているため、1~10Wあたりの肝心なところは残念ながら測れていません。

無信号入力時の出力残留雑音は実測で 45.7μVrms (Aカーブ補正なし) となりました。ここまで小さいとスピーカーに耳をくっつけてもノイズは全く聞こえず、非常に静かです。

最後に、実際にスピーカーを接続した状態で出力端の波形を観測し、発振等の異常がないことを確認します。テクトロのオシロの場合、Peak Detect モードでロールさせると、実際にどのくらいのパワーで鳴っているのかがわかります。相当大音量で鳴らしているつもりでも、瞬時ピークで 4V (=2.7W) くらいでした。海苔波形のソースでは海苔の上面が 2V (=0.7W) で家族からうるさいと苦情が来ます。家庭内使用では十分すぎるパワーだと思います。

肝心の音の方ですが、歪感ゼロの無色透明な鳴り方 (無味乾燥とも言いますが) です。それを目指した設計なので、ある意味当たり前ではありますが。帰還ポイントとスピーカーが直結されていますので、メカ接点の不安定性から開放されたことは大きな安心感になっています。

→ 記事一覧に戻る

タグ:電子工作

ウィーンブリッジ発振回路 [エレクトロニクス]

1988年製作のオーディオオシレータです。可聴帯域 (20Hz~20kHz) を3バンドでカバーし、低歪の正弦波を出力します。当時の設計コンセプトは以下のようなものでした。

・オペアンプ1石

・単電源 (電池駆動)

・ジャンク部品再利用

回路方式はJFETによる利得制御付きのウィーンブリッジ発振回路です。オペアンプはBiFETオペアンプの走りとして一時代を築いた LF356N を使用しています。製作当時は学生でしたので、ジャンク部品を再利用することで極力お金をかけずに作ることに設計の主眼が置かれています。新規で購入したのはアルミケースとノブくらいです。

周波数の可変には 30kΩ Aカーブの可変抵抗を使用しています。これは当時使用していた自作RIAAイコライザアンプのボリュームがガリオームになってしまったので、交換した廃品の再利用です。発振周波数は抵抗値の逆数で決まりますので、BカーブのVRでは周波数が高い側で回転角度に対する周波数変化が急激に大きくなり、非常に使いずらくなってしまいます。AカーブのVRを使うとそのあたりの使い勝手は改善されますが、反時計回りで周波数が高くなるのが難点です。市販のファンクションジェネレータのように、回転するノブ側に目盛りを付けると回転方向が逆でもあまり気にならなくなりますが、今回はそこまでしていません。

006Pによる単電源・電池駆動としたかったので、抵抗分割+エミッタフォロワで中点電位を作っています。振幅検出はダイオードによる負ピークホールドで、アタック 4.7kΩ、ディケイ 100kΩ の時定数比で負側のピークをトレースします。ループフィルタを兼ねたホールドキャパシタを1uFとしていますが、20~200Hz レンジのみ 3.3uF を並列に追加しています。これは低周波発振時にリプル除去が不足して歪率が悪化するのを防ぐためですが、その代わりこのレンジでは発振が安定するまでに時間を要することになります。ウィーンブリッジ発振回路では、広い周波数範囲での発振安定性と歪率を両立させることはなかなか大変です。オペアンプ1石というシバりがなければ、振幅検出~ループフィルタにもっと回路資産を投入して最適化したいところです。

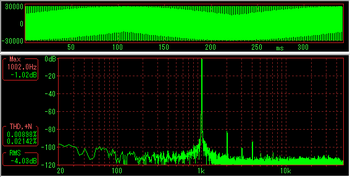

WaveSpectra による 1kHz の歪率の実測結果を示します。THD+N で 0.02% 程度となっています。製作当時に研究室の自動同調の歪率計で実測した全高調波歪率が 0.03% 前後でしたので、ほぼ同等の結果が得られています。今ではPCからDACをドライブして低歪な正弦波が手軽に出せるようになりましたが、本機はポータブルな低歪信号源として長らく活躍してくれました。製作当時は18kHzあたりまで聞こえていた筆者の耳も、今では15kHz以上は全く聞こえません。歳はとりたくないものですね。

→ 記事一覧に戻る

・オペアンプ1石

・単電源 (電池駆動)

・ジャンク部品再利用

回路方式はJFETによる利得制御付きのウィーンブリッジ発振回路です。オペアンプはBiFETオペアンプの走りとして一時代を築いた LF356N を使用しています。製作当時は学生でしたので、ジャンク部品を再利用することで極力お金をかけずに作ることに設計の主眼が置かれています。新規で購入したのはアルミケースとノブくらいです。

周波数の可変には 30kΩ Aカーブの可変抵抗を使用しています。これは当時使用していた自作RIAAイコライザアンプのボリュームがガリオームになってしまったので、交換した廃品の再利用です。発振周波数は抵抗値の逆数で決まりますので、BカーブのVRでは周波数が高い側で回転角度に対する周波数変化が急激に大きくなり、非常に使いずらくなってしまいます。AカーブのVRを使うとそのあたりの使い勝手は改善されますが、反時計回りで周波数が高くなるのが難点です。市販のファンクションジェネレータのように、回転するノブ側に目盛りを付けると回転方向が逆でもあまり気にならなくなりますが、今回はそこまでしていません。

006Pによる単電源・電池駆動としたかったので、抵抗分割+エミッタフォロワで中点電位を作っています。振幅検出はダイオードによる負ピークホールドで、アタック 4.7kΩ、ディケイ 100kΩ の時定数比で負側のピークをトレースします。ループフィルタを兼ねたホールドキャパシタを1uFとしていますが、20~200Hz レンジのみ 3.3uF を並列に追加しています。これは低周波発振時にリプル除去が不足して歪率が悪化するのを防ぐためですが、その代わりこのレンジでは発振が安定するまでに時間を要することになります。ウィーンブリッジ発振回路では、広い周波数範囲での発振安定性と歪率を両立させることはなかなか大変です。オペアンプ1石というシバりがなければ、振幅検出~ループフィルタにもっと回路資産を投入して最適化したいところです。

WaveSpectra による 1kHz の歪率の実測結果を示します。THD+N で 0.02% 程度となっています。製作当時に研究室の自動同調の歪率計で実測した全高調波歪率が 0.03% 前後でしたので、ほぼ同等の結果が得られています。今ではPCからDACをドライブして低歪な正弦波が手軽に出せるようになりましたが、本機はポータブルな低歪信号源として長らく活躍してくれました。製作当時は18kHzあたりまで聞こえていた筆者の耳も、今では15kHz以上は全く聞こえません。歳はとりたくないものですね。

→ 記事一覧に戻る

タグ:電子工作